一年ほど前から、感染対策として手水を流水ながら使用にしてまいりました。

まだ柄杓でのお清めはできませんが、手水舎の四方から手をすすぐことができるよう改善致しました。

思い返すと柄杓での手水をもうずっと中止しておりますので、作法をわすれがちです。

そこで本日は思い返す意味で、手水(てみず)の作法についてお話しします。

柄杓を使用できるようになったときには、以下の作法を思い出し、すぐに正しい手水を行えるよう復習しましょう。

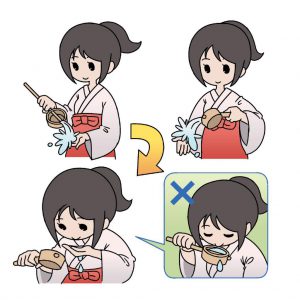

手水はお参りする前に、自分で自分をお清めする禊(みそぎ)の意味があります。その作法は先ず、柄杓を右手で持って水をすくい、その水で左手を清めます。

次に左手に柄杓を持ち替え、右手をお清めします。

次はまた右手に柄杓を持ち替え、左手の手のひらに水を受け、手のひらの水で口を清めます。口を清める際には、柄杓を口に直接付けてはいけません。また、水は飲まないで下さい。

その次に左手を清めます。最後に、柄杓の柄を清めます。清めるには柄を下にして縦に持ち、水をすべて流し、柄杓をもとの位置にもどします。

以上が手水の作法となります。

柄杓がない場合も順番は同じく、手を清めてから口の中を清めます。

境内を進む前に正しい作法の手水で体を清め、そしてすがすがしくお参りしましょう。